Difyで画像生成を自動化するには?業務フローに組み込むメリット

2026-01-21

結論からお伝えすると、**Dify自体が画像を生成するわけではありません。

**ただし、外部の画像生成AIと連携させることで、ルールや業務フローを統制した“業務向け画像生成アプリの基盤”として活用することは可能です。

一方で、画像生成といえば Nano Banana や ChatGPT の画像生成のように、

テキストを入力すれば即座に結果が返ってくるツールに慣れている方も多いはずです。

その感覚で Dify に触れると、「少し回りくどい・分かりづらい」と感じるのも、正直なところ自然な反応でしょう。

ただ、その“分かりづらさ”の正体は、Difyが個人利用向けの画像生成ツールではなく、業務で使うためのアプリ基盤として設計されている点にあります。

本記事では、

-

Difyで画像生成はどこまで対応できるのか

-

どのような仕組みで外部AIと連携しているのか

-

業務利用・アプリ化を前提にした場合、どこが重要なポイントになるのか

といった点を、初めてDifyに触れる方でも判断に迷わないよう整理していきます。

GMO即レスAIでは、Difyを用いたAIアプリ設計や、画像生成を含む業務AI活用の導入支援を行ってきました。

現場で実際につまずきやすいポイントや、こう設計しておくと後で困らないという視点も踏まえながら解説します。

この記事を読むことで、

-

Difyで画像生成をやるべきかどうかを判断できる

-

単なるデモではなく、業務で使える形をイメージできる

-

自社で実装する場合・外部に相談すべき場合の線引きができる

そんな状態になることを目指しています。

Difyは、画像やテキストを直接生成するツールというよりも、

生成AIを使ったアプリや業務フローを組み立てるための基盤という位置づけです。

そのため、画像生成についても

「どのAIを使い、どのような流れで出力するか」を考えながら設計していくことになります。

Difyで画像が出力される仕組み

画像生成そのものは、

-

画像生成に対応したAIモデル

-

画像生成API

が担当しており、Difyはそれらを呼び出して、

入力から出力までの流れをアプリとしてまとめる役割を担っています。

「画像を作れるAIに指示を出し、その結果を受け取って表示する」

その一連のやり取りを整理しているのがDify、と考えると分かりやすいでしょう。

下記はその一連のイメージです。

画像生成AIとの違い

ChatGPTの画像生成機能やGeminiの画像生成機能 Nano Bananaのようにその場で試しやすい画像生成に慣れていると、Difyでの画像生成は少し回りくどく感じるかもしれません。

これは、Difyが「まず試してみる」ことよりも「誰が使っても品質のばらつきがない結果が得られる状態」を重視しているためです。

自由度の高さよりも、

-

再現性

-

管理のしやすさ

-

意図しない使われ方を防ぐ仕組み

を優先した設計になっています。

再現性が求められる業務での利用や、画像生成を組み込んだアプリの提供を考える場面では

この考え方が役立つことも少なくないでしょう。

画像生成をアプリに組み込む場合の構成

Difyを使うと、画像生成をアプリの機能の一部として組み込むことができます。

構成としては、次のような流れになります。

-

ユーザーがテキストを入力する

-

入力内容に応じて、あらかじめ用意した指示文を組み立てる

-

画像生成に対応したAIに処理を依頼する

-

生成された画像をアプリの画面に表示する

これらの処理は、Difyの機能を使って一つの流れとしてまとめることができます。複雑なプログラムを書く必要はなく、画面上の設定を順に組み合わせていく形で構築できます。

業務やアプリで使う際のメリット

Difyで画像生成を扱う大きな利点の一つは、組織として管理された形で使える点にあります。

誰が、どの用途で、どれくらい画像生成を使っているのかを把握しやすくなります。個人が独自にツールを使い込んでしまう、いわゆるシャドーAIの状態を防ぎやすくなります。

また、プロンプトや出力条件をあらかじめ共有・固定しておけば、特定の担当者しか使いこなせないという「属人化」を防ぎ、業務品質を一定に保てます。利用範囲や用途を明確に線引きできる点も、組織内で展開するうえで重要なポイントです。

向いている使い方・向いていない使い方

Difyでの画像生成は、すべての用途に万能というわけではありません。一方で、使いどころを見極めることで、業務全体の進め方を効率化できる場面もあります。

向いているケース

-

社内向け・クローズドな利用

-

業務資料や説明用の画像生成

-

画像生成アプリの試作やPoC

-

再現性や統制が求められる場面

加えて、デザインを専門としていない職種と、デザイナーが関わる制作フローとも相性があります。

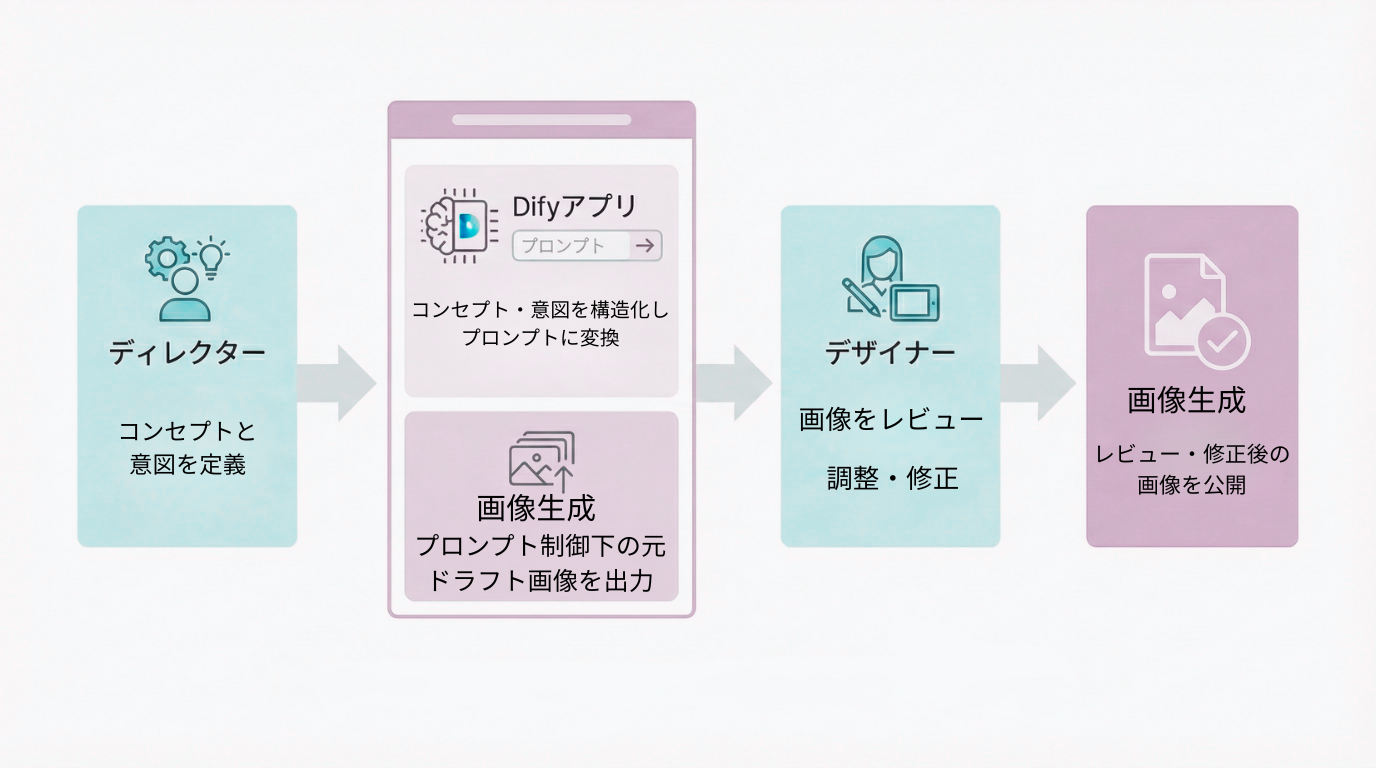

制作フローの簡易事例(ディレクター × デザイナー)

例えば、次のような流れで活用するケースが考えられます。

1.Difyで下記プロンプトを反映した画像生成アプリを用意

・企画意図

・ターゲット

・ガバナンス・デザインルール・トーン&マナー

2.ディレクターがDify上で画像を生成し、デザインのたたきとしてアプリ上に出力する

3.デザイナーが下記要項・ポイントをチェック

・構図

・色味

・情報量

4.必要に応じて微調整を行う

5.大きな方向修正を挟むことなく、公開

この流れでは、ディレクターは意図を何度も言語化する必要がなくなりデザイナーもゼロから作り込む負担が軽減されます。

結果として、調整工数を抑えながら、品質を担保した状態で制作を進められる可能性があります。

向いていないケース

-

大量の画像を高速に生成したい

-

表現力を最優先したアート制作

-

SNS投稿を前提とした用途

ただし、SNS投稿向けの画像であってもあらかじめガバナンスやデザインルール、トーン&マナーを反映したプロンプトを用意し、その条件で出力された画像をデザイナーがチェック・微調整する、といった使い方であれば、納得のいく形で公開まで進められるケースもあります。

まとめ

Difyでは、構成次第で画像生成を扱うことができます。ただし、気軽に試すためのツールというよりは、業務やアプリの一部として画像生成を組み込みたい場合に力を発揮する基盤です。

画像生成を「できるかどうか」だけで判断するのではなく、「どんな形で使いたいのか」を考えながら触ってみることで、Difyの役割がよりはっきりしてくるはずです。

おわりに

画像生成を業務やアプリに組み込もうとすると、「どこまで自動化するか」「どう制御するか」で悩むことが多くなります。

Difyを前提に業務に合った設計や使い方を整理したい場合には、一度立ち止まって設計を見直すのも有効です。

必要に応じて、Difyを使った画像生成の活用や構成について具体的に相談できる場を設けるのも一つの選択肢でしょう。

GMO即レスAIでは企業・組織ごとの課題に合わせたDifyの活用の可能性をご提案しています。具体的な活用シナリオや、導入のステップについてもお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。